赵萝蕤先生……自幼习英文,并由父亲教她读古典诗词……她的中外文学修养都有坚实的基础……1937年就翻译出版了艾略特的诗集《荒原》,至今仍是流行的权威译本……晚年更倾全力翻译了诗人惠特曼的经典作品《草叶集》。她一生的成就当然是外国文学研究和翻译。

——姜德明

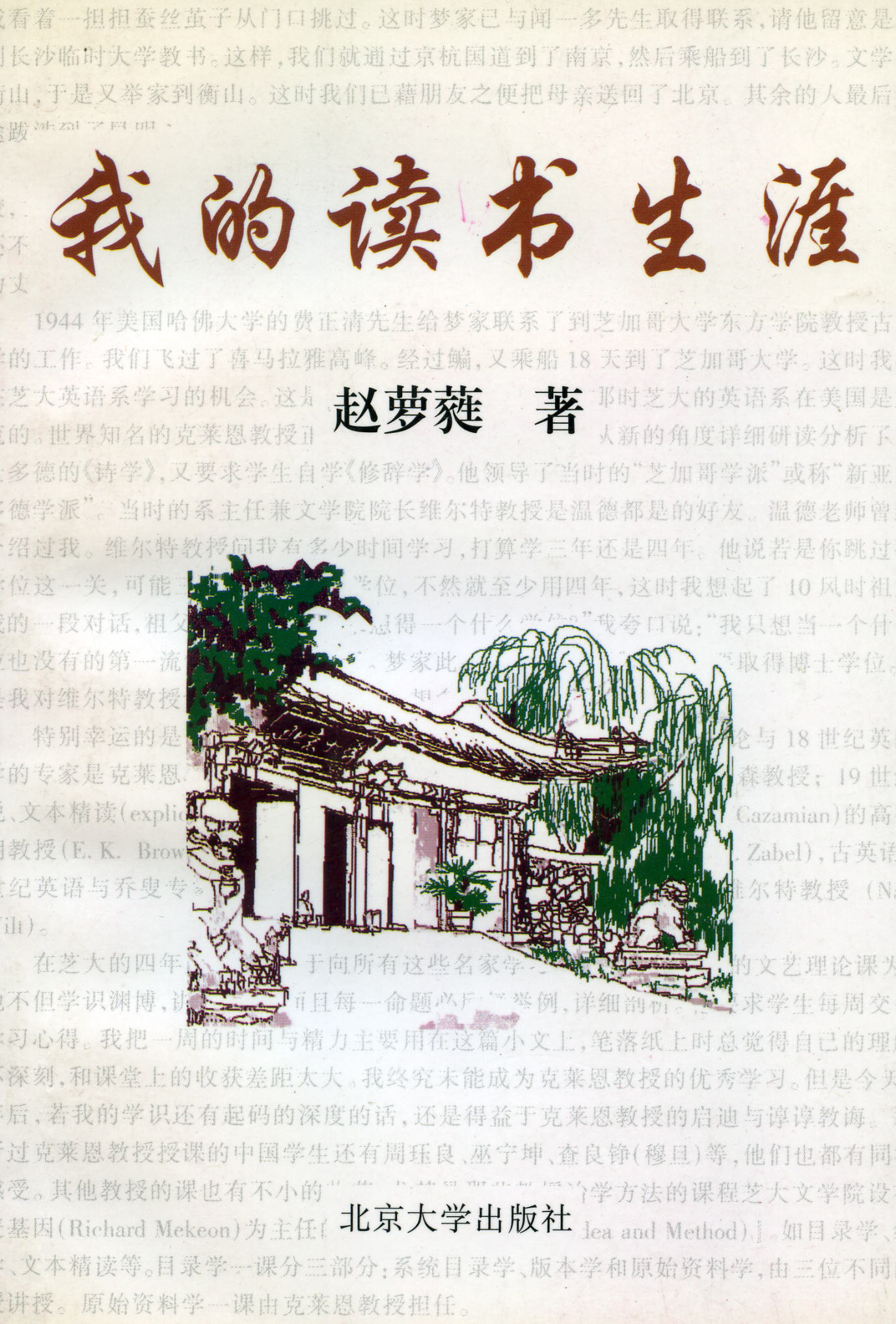

赵萝蕤(1912~1998),浙江杭州人,文学翻译家,北京大学教授。1932年毕业于燕京大学英文学系,同年入清华大学外国文学研究所,攻读研究生,毕业后执教于燕京大学外国文学系。1944年留学美国芝加哥大学英语系,1948年获哲学博士学位后回国,任燕京大学外文系主任、教授。1952年起任北京大学西语系、英语系教授。她曾任中国外国文学学会理事、美国惠特曼出生地协会会员、中国艾略特——庞德研究会顾问、燕京学院英语系名誉主任等职。曾获中美文学交流奖、彩虹翻译奖、美国芝加哥大学专业成就奖等。主要著作、译作有《欧洲文学史》(合作)、《我的读书生涯》、《荒原》、《草叶集》、《黛茜·密勒》、《中国翻译名家自选集丛书·赵萝蕤卷》等。

音乐的魔力

巫宁坤教授在《缅怀赵萝蕤大姐》一文中说,赵先生经历了“反右”、“文革 ”等政治运动和丧夫之痛,并长年经受精神分裂症的折磨之后,仍不改其以读书为乐,以音乐为伴的生活状态,泰山压顶的苦难并没有使她顾影自怜,一蹶不振。她与沈从文一样,从来不谈个人的艰难经历,如杨宪益一般不提痛失亲人之痛,而是时常独自倾听她终生热爱的西洋古典音乐,陶醉其中,并从中汲取力量得到慰藉。在古稀之年,以衰病之躯,在授课、指导研究生之外,完成了她近半个世纪前的译作《荒原》的重新修订。翻译出版了《黛茜·密勒》,和上下两册七十六万余字的《草叶集》,还有不少文章发表于《外国文学》、《读书》、《外国文学评论》、《当代文学翻译百家谈》、《中国翻译》等刊物。这一切都是音乐的魔力注入其病弱之躯而完成的。

1996年11月,北京大学出版社出版了赵萝蕤先生的自选集《我的读书生涯》,其中选录了原载于1944年5月28日《生活导报》的“我为什么喜欢西洋音乐”一文,文章对西洋音乐的魔力颇为赞赏,称它为“一件永远系住了我非常感情的恩物,就是那名为‘西洋音乐’的东西”。而这东西“足够使我在无论何种境地,都能欣然的生活下去。”因为那“音乐对于人的身心原具有非凡的魔力。它可以把你的心魂摄了去,经受洗炼,承蒙启迪;它足有威力可以将任何肺腑所蒙受的任何痛楚、郁结、绝望,予以松舒,它激扬你的欣喜,抚慰你的创伤。”(《我的读书生涯》P211)

三十二岁的她何以发出如此感慨,她有什么痛楚和创伤?赵萝蕤的父亲赵紫宸是东吴大学教授兼教务长,一位中国传统文化修养极深的著名学者,他曾亲自教授爱女萝蕤吟唱、诵读《唐诗三百首》、《古文观止》等典籍,进入小学以后又学了英语、钢琴等课程。她在苏州这个名人辈出、文化底蕴深厚的人间天堂无忧无虑、活泼愉快地生活了十四年。1926年,赵紫宸就职于燕京大学,赵萝蕤随父从秀美的江南水乡来到风景如画的洞天学府。1928年考入燕京大学国文学系,二十岁毕业于燕京大学英文学系,然后入清华大学外国文学研究所攻读研究生,毕业后回母校燕大任教。1936年,二十四岁的她与当时的新月派诗人、后来的古文字学家陈梦家结婚。曾是燕大校花的赵萝蕤,在前24年的人生路上处处鲜花,不仅生活环境清雅优越,而且个人学业一直成绩骄人,是名符其实的才女。二十五岁的她便翻译出版了艾略特的长诗《荒原》(The Waste Land)一举成名……

然而这似锦的前程,令人羡慕的人生旅途被日本侵略者的枪炮所打断。1937年7月7日卢沟桥事变后赵紫宸举家南迁,后陈梦家、赵萝蕤夫妇辗转来到云南昆明,陈任教于西南联大,而一代才女赵萝蕤却失业在家成了家庭主妇,操持家务。读书人终究是读书人,何况才华横溢的赵萝蕤,她常常是一边烧菜煮饭,一边“腿上放着一本狄更斯”(《我的读书生活》P3)可见一个才华出众而不得施展的知识女性的无奈,其悲苦不快的心情在同年发表的“我们的文学时代”一文有准确而生动的描述,赵萝蕤称之为“我们都是不幸的鱼!大受罪的鱼!”这就是我们所处的痛苦艰险的年代。从中国的情况看,衰竭之势已经很久了,直到今天的战争,痛苦与艰险,更是水深火热。昆明物价的腾贵居全国前茅,比战前上涨千倍以上,联大教授们普遍难以维持生计,闻一多、赵忠尧、黄子卿等名教授不得不卖衣、卖书(有许多是多年搜求的珍本)制印、做肥皂等补贴家用。不少教授夫人(包括梅贻琦校长夫人)制作糕点、绣品出售以解燃眉之急……赵萝蕤身处其中,自然感觉深切,认为“目前是我们国族的转捩点”。她说:“以我们自己衰微的文化来说,无论在哪方面,不论政治、经济、教育,德、智、体都得怎样健全起来才成。”不满意现状,解决的办法在哪里呢?“我们只有作不能忠于现状的叛徒了。”然而“谁愿意作叛徒?太平盛世路上没有人拾别人的东西,大门也不消未黑即关。谁愿意作叛徒?”(《我们的文学时代》)她连问两次“谁愿意作叛徒?”可见其内心的痛楚之深。

不难想象,此时赵萝蕤是怎样沉浸在极富艺术感染力的贝多芬的《命运》(第五交响曲)所张扬的人类应向一切艰难困厄发起猛攻,通过斗争去取得胜利,从黑暗走向光明,引领人们共同奋斗,勇敢向前去完成神圣使命的意蕴中。然而朴素清新的田园风光、溪畔景色、夜莺鸣唱、村民欢聚、电闪雷鸣及暴风雨后的牧歌悠扬,浓郁的田园气息使处于苦痛中的人们暂时陶醉于大自然的怀抱,忘却眼前的苦难。因此贝多芬的《田园》(第六交响曲)也是赵萝蕤期望暂时逃开现实时常听的。但是令赵萝蕤最感震憾并常欣赏的可能还是贝多芬的第九交响曲《合唱》。“第九交响曲”历来被认为是贝多芬的巅峰之作,它不仅思想深刻、结构宏伟,而且开创了交响乐队与合唱队共同表演,将人声加入交响乐中,使表现形象丰富多样,更突显了人类寻求自由的斗争意志,坚信斗争一定能取得最后胜利,人类必将获得欢乐并团结友爱。尤其是乐曲最后部分的“欢乐颂”,在贝多芬充满激情的近乎狂傲的旋律烘托下,那激动人心的歌词像冬日的阳光,使听者精神振奋,情感升华,自由、平等、博爱的理想共和国展现在眼前……

欢乐女神,圣洁美丽,

灿烂光芒照大地!

我们心中充满热情,

来到你的圣殿里。

你的力量,

能使人们消除一切分歧,

在你光辉照耀下面,

人们团结成兄弟……

这可能也是赵萝蕤先生心中的理想王国。难怪她在四十年代抗日战争的艰苦岁月中欣赏它,在历经磨难的半个多世纪之后的耄耋之年仍欣赏她:“无论是月色的微漾(《月光曲》),无论是田园的谐乐(《田园交响曲》),无论是怀疑命运,获取胜利的奋发(《第五交响曲》),无论是宗教的虔诚,极乐境地的赞颂(《第九交响曲》)……贝多芬这样创作音乐的人,是孤寂、痛苦,与世隔绝的;但他的交响乐章,却永远自疑虑而光明,自悲忿而欢欣……”赵萝蕤先生特别称赞“贝九”,她说:“一个伟大的人,是永远在人神之际生活着的。如像他的第九交响曲的最后一章‘极乐颂’……在他制作这一曲的时候,耳朵如石地聋绝,但他心中音浪正趋向于最雄伟,最深挚,浩博的天地人融洽的境界。当人聆听到《第九交响曲》的最后一章时,灵户心窍如受了至肃穆的震慑,而被完全解放与高举。”因此,她感受到西洋音乐的幽美宏博、高旷深远,而“在这抗战的七年中,我心虽不能企及它的鼓舞与安慰的万一,我那笨拙的手指虽欲有所触而接到沉默的空寂,然它终在我心中、耳畔,寄我以无限的光明,信念,同情……它可以使我在无论何种境地,都欣然的活下去。”(《我的读书生涯》P212、213)这三十二岁时的感慨,年过八旬之后仍有同感或更加强烈,其意味是深长的。试想在痛失夫君陈梦家之后,“梦家生前精心搜集的明代家具和字画,她的斯坦威钢琴,都没逃脱‘横扫’的命运”,自己在仅能容膝的小屋里,孑然一身,且经受着精神分裂症的折磨,却毅然向美国现代诗人惠特曼(Walt Whitman)的经典巨著Leaves of Grass(《草叶集》)发起冲击,历十二寒暑,一丝不苟地尽量贴近原诗风格地译出了这部长达76万余字的鸿篇巨制。与此同时,赵先生还有多篇著、译问世。这一切都使好友巫宁坤教授感到惊喜。这令人惊奇的成就中,她唯一的消遣是坐在小屋里倾听西方古典音乐,这爱好和习惯,应是功不可没。也证明了贝多芬的话:“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能渗透我音乐的意义,便能超越寻常人无以振拔的苦难。”(《贝多芬传》P77)所以她称“在乐人中,贝多芬是圣人了。”虽然她也听巴赫,也听肖邦。

《荒原》的第一位中译者

西方现代派文学大师、文学评论家、诗人、诺贝尔文学奖获得者托马斯·艾略特(Thomas, Stearns Eliot, 1888-1965)的The Waste Land(《荒原》)曾风靡一时,影响深远,是一部划时代的杰作,被认为是英美现代诗歌的里程碑。它尖刻地描绘、无情地暴露了第一次世界大战后西方世界各个阶层的极度荒唐、贫乏、干枯、幻灭的精神生活。《荒原》的主要内容是描写赤地千里的干旱之地,没有水,一片荒凉,长不出庄稼。四月本应是春意盎然充满生机,但艾略特笔下的《荒原》中“四月是最残忍的一个月”。通过大地的荒凉苦旱,映射到更加苦旱荒颓的人们的心灵,面对荒原,人们失去了信念和理想,精神空虚,生活变的失望、迷茫,毫无意义,对助人遗忘的冬雪反而感觉温暖。但是诗人希望“干旱”能解除,“荒原”能重获生机,长出庄稼,人类经过火的炼狱而忏悔,最后上帝告诫人们拯救人类的法宝就是“舍己为人。同情。克制”,这样恐怖的“荒原”,才有望得到雨水的滋润,从而达到“平安。平安、平安”的愿望。……这些不同寻常的描写,正是经历第一次世界大战,人类遭受如此大劫之后,诗人将人们心中的隐痛,包括他自己的切肤之痛作了热切、深刻、痛快淋漓的吐诉。而这种真切、大胆的倾诉,震憾人心。

文人尤其诗人对其所处时代是敏感的。艾略特的《荒原》出版之后,不仅西方各国文人诗人的心灵受到震憾,而且国势衰微,民生凋蔽的中国的文人诗人们的情感世界也为之震动,《荒原》的强烈批评精神和深刻的人类意识,在一批中国现代派诗人中产生了共鸣,戴望舒便是较早与之共鸣的诗人之一。当戴望舒得知赵萝蕤译了《荒原》的一节之后,就力邀她继续完成其余部分,并于1937年由上海新诗社出版。其实在赵译之前不少现代派诗人即由原文受到了《荒原》的影响,不过赵译更起了推波助澜的作用。北大教授孙玉石在《中国现代主义诗潮史论》一书的第六章,探讨了现代派诗人群系的心态观照,其中有一节“荒原”的意识,用了一万多字的篇幅(P197-215)详细论述了艾略特的“《荒原》的冲击波”。卞之琳、徐志摩、孙大雨、何其芳、穆旦、林庚、废名等等都曾不同程度地接受了孙先生所说的“荒原”意识,并在自己的创作中有所体现。如卞之琳的《春城》一诗,描写“北京城,垃圾堆里放风筝”的风沙与荒凉的北京春天……而何其芳的《古城》,更是这种浸透了“荒原”意识的典型诗篇,“作者以冷漠的姿态,观照社会现实,历史的衰落与现实的荒凉交织在同一时空中,抒情的主体已经融化在冷酷的描述之中……生活在这‘荒凉’的古城中的人们,是那样的麻木……”诗里的“荒地”,冻得僵死了的地壳,胡沙和着大漠风吹进荒凉的古城,泰山也象是绝望的姿势,绝望的叫喊……

当时二十三岁,正在攻读研究生的赵萝蕤初读The Waste Land时,是从文学、诗的角度感到“艾略特的处境和我们近数十年来新诗的处境颇有略同之处”,“使我大大地感触到我们中国新诗的过去和将来的境遇和盼望。正如一个垂危的病夫在懊丧、懈怠、皮骨黄瘦、色情秽念趋于灭亡之时,看见了一个健壮英明而坚实的青年一样。这个青年的性情如何,这是比较复杂的一件事,但是我感到新生的蓬勃,意念意象意境的恳切,透彻和热烈,都是大的兴奋。”(《艾略特与〈荒原〉》)当译完The Waste Land,《荒原》出版时届“七七”事变,日本的侵华战争全面开始,新婚不久的赵萝蕤随丈夫陈梦家流离到西南边陲的春城昆明。面对这山河破碎,生灵涂炭,日本飞机不时来轰炸,人民在水深火热中挣扎的现实,二十八岁的她说她翻译《荒原》曾有一种盼望:“我们生活在一个不平常的大时代里,这其中的喜怒衰乐,失望与盼望,悲观与信仰,能有谁将活的语言来一泻数百年来我们这民族的灵魂里至痛至深的创伤与不变不屈的信心。因此我在译这首艰难而冗长的长诗时,时时为这种盼望所鼓舞,愿他早与读者相见。”(1940年5月14日《时事新报》)由此可见赵萝蕤的思想识见是与她所处的时代合拍的。她希望通过好的文学作品振奋中国人的精神,进而使国家富强、昌盛。所以她说:“一国的文学就是一个民族的灵魂的表现,个人的文章就是他个人的灵魂的表现。如果我们还盼望着人类的进步、光明,国族的昌盛、繁衍,个人的健康与幸福,终不欲堕入空虚,衰竭与愚妄中去。因此我们应该十分重视文学……文学应该在人类的‘心理建设’上占最重要的一席”。(《我们的文学时代》)以后的半个世纪的活动证明赵萝蕤正是行进在这条道路上。

“文革”十年使中国的教育、科学、文化事业几乎停顿,颇有沙荒之感。“文革”结束之后,年届古稀,一生以读书为乐,坚信只有忠于时代的现实的(不论是精神的或物质的)才有正确的可能的赵萝蕤,在她的小屋里聆听着贝多芬的交响曲或则《命运》、或则《田园》、或则《合唱》、或则《月光》……尤其那震慑人心的“欢乐颂”,将给她怎样的舒解与鼓舞。想想贝多芬在如石聋绝之后,在孤寂的痛苦之中仍热烈地希望人们能冲破黑暗走进光明,生活充满友爱、平和、幸福的伟大意愿,赵先生可能心同此心并向往之,于是她又将半个世纪前的旧译作重新修订出版,让人们再次从《荒原》中得到启迪、借鉴的希望,大概是她此举的动力。

赵先生此次修订《荒原》全诗及其注释是仔细的、严谨的、“畅所欲为”的,决无马虎之处,请看第一节“死者葬仪”开头便是:

1937年版(赵自称为不彻底的直译法)

四月天最是残忍,它在

荒地上生丁香,参合着

回忆和欲望,让春雨

挑拨呆钝的树根。

冬天保我们温暖,大地

给健忘的雪盖着,又叫

干了的老根得一点生命。

1980年修订版(赵称比较彻底的直译法)

四月是最残忍的一个月,荒地上

长着丁香,把回忆和欲望

参合在一起,又让春雨

催促那些迟钝的根芽。

冬天使我们温暖,大地

给助人遗忘的雪覆盖着,又叫

枯干的球根提供少许生命。

对照一读,不难发现前后异同的微妙之处和译者的尽力尽心,向原作更靠近,更接近原作的形式和内容,以及笔调的变化与成熟。

赵译《荒原》自1937年面世,即对我国新诗的创作产生了相当的影响,不少现代派诗人起而效仿,邢光祖先生在《西洋文学》杂志上撰文评介认为:“艾略特这首长诗是近代诗的‘荒原’中的灵芝,而赵女士的这册译本是我国翻译界的‘荒原’上的奇葩”。所谓三十年代出现的“荒原冲击波”(《中国现代主义诗潮史论》)亦与赵译《荒原》不无关系。研究资料表明,当年的西南联大在朱自清、闻一多、卞之琳、李广田、冯承植、燕卜荪(William Empson)等著名诗人的影响下,一批青年学生开始系统地研读艾略特、奥登等人的西方现代诗歌理论与诗歌,这其中就有穆旦(查良铮)、袁可嘉、王佐良、郑敏、杜运燮等后来称之为“九叶派诗人”中的一些人。穆旦的诗被认为是最深刻的体现了四十年代新诗现代性的探索,请看他的《出发——三千里步行之一》记述了西南联大师生步行团从长沙到昆明的三千多里路途中的感受:

澄碧的沅江滔滔地注进了祖国的心脏,

丛密的桐林、马尾松、丰美的丘陵地带,

欢呼着又沉默着,奔跑在江水的两旁。

千里迢迢,春风吹拂,流过了一个城角,

在桃李纷飞的城,它摄了一个影:

黄昏,——寒冷,——一群站在海岛上的鲁滨孙

失去了一切,又把茫然的眼睛望着远方,

……

在清水潭,我看见一个老船夫撑过了急滩,笑……

在军山铺,孩子们坐在阴暗的高门槛上

晒着太阳,从来不想想他们的命运……

在太子庙,枯瘦的黄牛翻起泥土和粪杳,

背上飞过只蝴蝶躲进了开花的菜田……

在石桥,在桃源,在郑家驿,在毛家溪:

我们宿营地里住着广大的中国的人民,

在一个节日里,他们流汗,挣扎,繁殖!

……

(重庆《大公报》1940年10月21日)

从中不难看出“荒原”意识的影子。1980年代,赵萝蕤全力修订《荒原》时,面对着“文革”造成的中国科学、教育、文化的荒凉局面,自然企盼时代精神强烈的《荒原》能促动中国文坛春天的到来。

十二寒暑译《草叶》

民主与科学,德生生、赛先生(Democracy, Science)要求民主,反对封建礼教和专制统治;提倡科学,反对封建迷信和偶像崇拜等,做为新文化运动的口号在中国叫响已有一个世纪了。无数人为之奋斗,甚至付出了生命的代价,但是要真正实现民主政治,科学生活,是一件颇费时日的艰巨而长期的过程,直到今天,我们仍为完满实现民主与科学的生活而奋斗。人类发展历史表明民主与科学的社会是比较理想的文明社会。我们曾经为建成“又有集中,又有民主;又有纪律,又有自由;又有统一意志,又有个人心情舒畅的生动活泼的政治局面”而努力,但能够做到的时候并不多。赵萝蕤先生那一代人,经历过军阀混战、抗日战争、解放战争、社会主义改造运动、文化大革命等社会变动,他们对民主与科学的理念自是更加深刻。磨难是智慧的磨刀石。赵先生半生坎坷,必思有所得,年过古稀之后,不顾衰病之躯,大量阅读能找得到的有关“我生来就是个民主派”的美国诗人Walt Whitman的著作, 以及惠特曼本人的著作。惠特曼那种置身于船夫、马车夫、机械工、渔夫、农家子、领航员、挖蛤蜊的人、杂工等流汗并散发着汗臭的普通人之间,并同这些人有许多相通的感触的平民意识,以及他宣扬个性自由和发展,由完美的个人相互紧密团结组成民主国家的思想,为赵先生所赞赏。历经十二寒暑,译出《草叶集》并撰写多篇关于惠特曼及《草叶集》的评析文章。从中我们约略可以探知赵先生的的所思所想所感所叹。

惠特曼(Whitman, Walt 1819~1892),美国著名诗人。他只受过五年初级教育,靠悉心观察生活、博览群书以及音乐戏剧的薰陶,自学成材。因此,他的作品形式奇特,思想大胆,语言生活化,内容更关注普通人并倾注了他深厚的感情,使当时一般保守的文人和读者感到陌生。当1855年《草叶集》第一版面世后,反应冷淡,批评多于称赞,指责他“狂妄、自大、庸俗、废话”,甚至说:“沃尔特·惠特曼和艺术无缘,正像蠢猪和数学无缘一样……他应该受执法者的皮鞭。”……然而他笔耕不辍,执着地表现美国最重的,发展在于精神方面的顽强与勇敢,他说:“一个诗人必须和一个民族相称……他的精神应和他国家的精神相呼应……他是她地理、生态、江河与湖泊的化身”。“在世界上无论什么时候,美国人的诗歌意识可能是最饱满的”,“合众国的天才的最佳表达者是普通人……总统向他们脱帽而不是他们向他——这些就是不押韵的诗”……他的不懈努力,终于在他年近半百时得到了应有的回应。1868年英国文人罗塞蒂编辑出版了他的诗集的英国版,并受到史文明、叶芝等诗人与评论家的赞扬之后,惠特曼的作品的价值逐渐为人们所认识。赵译《草叶集》上下两册,计761千字,共收入360首诗,其中补编一,67首,补编二,32首;补编三,14首。

对这360首诗,赵萝蕤先生在《草叶集·译本序》、《我自己的歌·译后记》、《惠特曼抒情诗100首·译后记》、《惠特曼诗二首评析》、《一部划时代的杰作——〈草叶选集〉评介》、《〈草叶集〉的前沿阵地》等文章中,只介绍评介了这360首中的十几首,如《我歌唱‘自己’》、《我自己的歌》、《一路摆过布鲁克林渡口》、《在兰色的安大略湖畔》、《一首波士顿民谣》、《来自不停摆动着的摇篮那里》、《职业之歌》、《大路歌》、《阔斧歌》、《展览会之歌》、《在路易斯安娜我看见一株四季青的橡树在成长着》、《再见》……而赵文着墨较多的是前三者,并称《我自己的歌》是惠特曼诗中最有代表性、最卓越的一首,“也是百余年来在西方出版的最伟大的长诗之一”(《一首划时代的美国史诗》)。而在权威的《简明不列颠百科全书》惠特曼条中,却只字未提《我歌唱‘自己’》、《我自己的歌》,但提及了《一路摆过布鲁克林渡口》(《日落诗》)、《永不休止地摆动着的摇篮里》(《海说的话》)、《通向印度之路》、《最近紫丁香在庭院里开放的时候》、《哥伦布的祈祷》、《海上平静的日子》等。

赵萝蕤先生认为《我自己的歌》是惠特曼的最伟大的长诗,始终占居着《草叶集》的中心位置,是“最有代表性、最卓越的一首长诗”。她赞赏惠特曼强烈的民主要求、提倡个性的自由和发展、歌颂与物质并行不悖的精神力量、反对蓄奴制、主张自由贸易以打破壁垒促进各民族团结等等始终不渝坚持的信念。赵萝蕤在不同的文章中多次评析《我自己的歌》,认为惠特曼的民主思想包括两个方面,一方面是离心的,独立的,与众不同的,自由发展的“个性”;一方面则是向心的,归属于集体的,人人平等的,紧密团结的“全体”。由许多个性发达的个人,团结得像兄弟像同志,才能构成一个民主国家。所以《我自己的歌》一开头就是:

“我赞美我自己,歌唱我自己,

我承担的你也将承担,

因为属于我的每一个原子也同样属于你”。

而到《我歌唱‘自己’》中则成为:

“我歌唱‘自己’,一个单一、脱离的人,

但是也说出‘民主’这个词,‘全体’这个词。”

他甚至大声的疾呼:

“沃尔特·惠特曼,一个宇宙,曼哈顿的儿子,

……

我说出了原始的口令,我发出了民主的信号。

天啊!如果不是所有的人也能相应地在同样条件下得到的东西,我决不接受。”(《我自己的歌》)

赵先生赞赏的正是诗人惠特曼所宣扬的个性发展并不是狭隘的自私自利的个人主义,而是“个性神圣”,肯定每个人的神圣不朽的价值。因为个人或个性发展不完全,民主也就很难健全,只有一个个人有第一流的品质,才可能造成第一流的国家。惠特曼认为民主的基础是丰满、繁茂、多样化的神圣的个人,十分舒展而发达的个性是神圣的,是可以大有作为的。所以他说:“只要产生伟大的个人,别的自会水到渠成”。(《草叶集·下》P591)试想在“反右”、“文革”等运动中所表现的人性的丑恶方面还少吗!可以想见,赵萝蕤这位历经磨难的才女在研读惠特曼的诗文时,定会产生强烈的共鸣,她渴望友爱待人,渴望人人平等,而且不仅是物质上的平等,更重要的是精神与灵魂的互相慰藉。惠特曼说的:

“借助我的渠道发生的是许多长期以来暗哑的声音,

历代囚犯和奴隶的声音,

……

被别人践踏的人们要求权利的声音,

畸形的、渺小的、平板的、愚蠢的、受人鄙视的人们的声音”。(《草叶集》P93-94)

这是否代表了赵先生想要发出的声音呢?

赵先生说惠特曼“高高举起的旗帜就是普通人的旗帜:一切生气盎然、一切充满希望的生灵的旗帜。在诗的头十一节中就有三个段落是写普通人生活的,写得又是多么感情深挚、情节动人啊”。尤其是描写收留逃亡黑奴的那一段:

“一个逃亡的黑奴来到我家并在外面站住了,

我听见他的响动声,他在折断着木柴堆上的细树枝,

从厨房半开的门里,我看见他四肢软弱无力,

我走到他坐在木料上的地方,引他进屋,让他放心,

又给他满满倒了一盆水,让他洗洗身上的汗渍和带着伤的两脚。

还给了他一间通过我自己房间的屋子,给了他几件干净的粗布衣服,

……

进食时我让他坐在我身旁……” (《草叶集》P72-3)

这真情的表露和生动的描写,曾让赵先生大为感动,因为人在困难时是需要同情和帮助的,而这就是向心力、集体力量的体现。她看到了“《草叶集》中强调个性的诗不少,但是强调同志和伙伴之间感情的诗更多。”(《惠特曼诗二首评析》)赵先生欣赏惠特曼的富于同情弱者的两句名言:“谁要是走了将近一英里路尚未给人以同情,就等于披着裹尸布走向自己的坟墓”。(《我自己的歌》第48节)惠特曼不仅同情普通人,希望人人向上,他更是希望能尽力帮助、鼓舞那些贫弱者:

“我抓住那往下走的人,用不可抵抗的意志把他举起,

啊,绝望的人,这里是我的脖子,

天啊,决不容许你下沉!把你的全部重量压在我身上吧。

我吸足了气使你膨胀,我使你浮起,

…… (《我自己的歌》第40节)

惠特曼的长诗《我自己的歌》,几乎包括了他毕生的主要思想,他希望人们能心胸开阔、个性解放、互助友爱,以身心灵肉的自由,促进民主国家、民主社会的形成。他说:

“我歌颂‘扩张’或‘骄傲’,

我们已经低头求免得够了。” (《我自己的歌》第21节)

《我自己的歌》赵译单行本曾于1987年由上海译文出版社出版,可见赵先生对它的重视。

赵先生认为惠特曼主张个性自由与紧密的全体的主要思想基础是“人的同一性”。如他喜欢拥挤的人群,熙熙攘攘的大街,他喜欢坐在这些只穿衬衫,晒黑了的、没有剃胡子的,两手像巨灵掌似的,发出汗臭的普通劳动者中间。因为在那里,“个性”或“个人”完全被淹没了,有的只是“全体”。他感到自己与这些人有过或有着同样的经历:走过同样的大街、在同一海水里洗过澡、在同一城市里生活过、想过或想着同样的问题,甚至有过或有着同样不光彩的行为:“不只是在你身上才落下斑斑黑影,昏暗也曾在我身上投下黑影”。(《一路摆过布鲁克林渡口》)这种“人的同一性”是人人平等的基础,也可能是赵先生从不抱怨,从不提及自己的伤痛的原因之一。要不如何理解她对惠特曼主张人民当家作主的肯定呢?

赵先生在1986年曾著文说惠特曼“一贯鲜明地宣传人民当家的制度,他写道:‘唉,世界上任何政治组织中一切重大的好东西都是动乱和破坏的结果……一个安静满足的民族迟早要变成奴隶……但有了崇高的民族精神——即使伴随着不正常和过火的行为——人民就永远不会受奴役了;这个国家所遇到的噪杂和骚乱的场面——甚至一切动荡和斗争——都是看着令人高兴的。它们表达了人民是在行动,这是一个青年巨人在获得成熟的力量时受到的锻炼……我们非常懂得民主的运转并非在一切细节上总是合理的。但是澄清空气的巨风没有,大自然就会趋于毁灭——难道它们在过程中这里那里刮倒棵把树就应受到谴责吗?’”(《我的读书生涯》P76-77)

虽然如此,赵先生还是希望不要过分激进,要谨慎。也许正是这个原因,她对《来自不停摆动着的摇篮那里》这首爱情和死亡的颂歌只有三言两语的介绍。而实际上她对此诗定有痛切的感受和强烈的震憾。可以想见她在斟酌如下诗句时会是怎样的情景:

陈梦家赵罗蕤夫妇

“两个在一起!

……

一直在歌唱,忘记了时间,

我们俩厮守在一起。”(第4节)

“但是突然,

……

一天上午那雌鸟没趴伏在巢里,

下午也没再回来,次日也没有,

从此就再没有出现。”(第5节)

“大声!大声!大声!

我大声呼叫着你,我的爱侣!

高昂而清晰,我把我的声音越过波浪抛掷出去,

你肯定知道谁在这里,在这里,

你肯定知道我是谁,我的爱侣。”(第14节)

“啊,过去!啊,幸福的生活!啊,欢乐的歌声!

在空气中,在树林里,遍及田野,

曾经爱过!爱过!爱过!爱过!爱过!

但是我的伴侣已不在,不再和我在一起!

我俩已不在一起。”(第24节)

……

我们无法知道赵先生译读这些极易引起共鸣的段落时的心境,也许她是在贝多芬的《命运》、《合唱》、《田园》、《月光》……陪伴下阅读译述的,也许当年燕东园36号夫妇唱和编著《梦家诗存》的情景又在眼前浮现,也许稿纸上印满了泪痕,也许梦家的音容使她久久不能入睡,也许连续数日不出家门半步一直沉浸在梦里……贝多芬说:“音乐是比一切智慧、一切哲学更高的启示……谁能渗透我音乐的意义,便能超脱寻常人无以振拔的苦难。”(《贝多芬传》P77)总之她译述这首《来自不停摆动着的摇篮那里》决不轻松,很可能已融在了其中。但是在她的评介文章中着墨甚是淡稀。惠特曼说:“这不是一本书,谁接触它就是接触一个人。”(《草叶集》P876)。同样,我们可以说,阅读赵萝蕤先生的文章、译著,就是在走近赵萝蕤,体会她的心境,品味她的学识修养,领略她的治学之道,感受她的人生历程……

研究惠特曼,全译《草叶集》,是赵萝蕤晚年历十二寒暑,集一生学养完成的一桩伟业,因此学术界为之震动,1988年2月16日《纽约时报》曾在头版刊出长篇报道,其中说:“一位中国学者竟能如此执著而雄心勃勃地移译我们这位主张人人平等的伟大民族诗人的作品,真使我们惊讶不已”。1991年母校芝加哥大学为此在建校百年时,邀请赵萝蕤博士回校参加庆典并向她颁发了“专业成就奖”。

学者风范

作学问先博后专,由博返约,大概是通则。赵萝蕤先生自幼立志要做一个什么学位也没有的第一流学者,想学尽可能多的东西。在芝加哥大学专攻美国文学之后,她对美国小说家、“一个描写优美良知的史学家”亨利·詹姆斯(Henry James, 1843~1916,1915年入英国籍)的作品深感兴趣,阅读了能找得到的几乎全部亨利·詹姆斯的作品,并花了几年的时间,在纽约十四街、费城、波士顿等各处书店搜集了他的小说、书评、多种旅行杂记、书信集、传记、未完成小说等各方面的作品,数目相当可观,那时芝加哥大学教授、美国文学专家维尔特称赵萝蕤算得上美国第三名詹姆斯图书收藏家了。

正是由于赵萝蕤广博宏深的文学、音乐、戏剧等中西人文修养,所以她在翻译以晦涩难懂且用典多、注释多、引用外语多而闻名的《荒原》时才能得心应手。其功力在译《草叶集》时更见深厚。但是翻译一事历来见仁见智,中国近代翻译西洋文学、哲学、科学、社会学等书籍,介绍西方先进思想到中国起到启蒙新知作用的大家要算林纾与严复二人最为有名,所以康有为称:“译才并世数严林”。但是严、林二人对此评价均有异议,后人虽赞佩林、严的译才,尤其是林纾一个外文字不识,却译了一百多种外国文学作品,如小仲马的《巴黎茶花女遗事》等。林纾自视古文高手,并非“翻译徒”,说明他是意译,凭中文修养的再创作,可见母语修养的重要。对严译也一样,冯友兰先生曾指出严译《天演论》并不是赫胥黎《进化论与伦理学》,他是根据当时的国情,自己认为的国情需要“精译‘天演’,略去‘人论’”的结果,所以严译为坚持直译者所诟病。意译、直译一直并存,因其各有千秋,都有存在的道理。前文提到的贝多芬第九交响曲中的“欢乐颂”就不止一种译法,仅举一节为例:

(一)欢乐女神,圣洁美丽,

灿烂光芒照大地!

我们心中充满热情,

来到你的圣殿里!

你的力量能使人们,

消除一切分歧,

在你光辉照耀下面,

人们团结成兄弟。

(二)(前四行相同)

你的威力,

能把人类重新团结在一起,

在你温柔的翅膀下,

一切人类成为兄弟。

(三)欢乐啊,美丽的神的火花,

极乐世界的仙女。

天女啊,我们如醉如狂

踏进你神圣的天府。

为时尚无情分割的一切,

你的魔力又把它们重新连接;

只要在你温柔的羽翼下,

那里的人们都结成兄弟。

虽然(一)的音节韵律适于配曲歌唱,但广西世界语协会理事卢纪新先生认为它对原诗中的意象改变过多,(三)为逐行直译,虽不适于配曲歌唱,但在转达原诗意象和思想上都胜过(一)。韩桂良先生对赵译Song of Myself(《我自己的歌》)撰文提出几点商榷(见《中国翻译》1991年第1期P48-53),是很正常的。赵萝蕤细读韩文之后,认为“是一种很大的收获”,是很难得的相互交流,认为“翻译界互相切磋技艺、讨论问题是很重要很有益的事,希望今后常能读到讨论文学翻译,特别是诗歌翻译方面的文章”。她还认真考虑了韩的意见,改进了某些译文,如44-45行:

Urge and urge and urge,

Always the procreant urge of the world.

1987年赵译单行本为

努力推动、推动又推动,

永远顺着世界的繁殖力而向前推动。

1991年《草叶集》中从韩意则为

冲动,冲动,冲动,

永远是世界繁殖力的冲动。

从善如流,不是随波逐波,赵萝蕤一贯主张内容与形式贴近原作,自己对的还是要坚持到底,不能随便放弃,如116-118行:

This grass is very dark to be from the white heads of old mothers,

Darker then the colorless beards of old men,

Dark to come from under the faint red roofs of mouths.

韩建议译文:

说这把草来自老母亲的白头,那它就(显得)太黑了,

说它来自老头们无色的胡须,那它就(显得)更黑了,

说它是从嘴上那粉红的唇盖下长出,它也(显得)太黑。

赵坚持译为(1991年版):

这枝草乌黑又乌黑,不可能来自年老母亲们的白头,

它比老年人的无色胡须还要乌黑,

乌黑得不象来自口腔的浅红上颚。

两相对照,不难看出与前述“欢乐颂”的情况相似,韩译近于(一),比较流畅;而赵译近于(三),是一种保持原作风格的直译。

不管风格如何,有一点是值得注意的,那就是赵萝蕤先生很注重作品的内涵,除翻译、评介了《荒原》、《草叶集》、《黛茜·密勒》、《丛林猛兽》等之外,她欣赏亨利·詹姆斯对优美、纯厚的个人品德的赞美,和把个人品质和他人利益置于首位的写作主题,以及他全神灌注于人物内心活动、品质情操即心灵美的描写,而不是故事情节的描绘;她以高度的热情介绍《致命的风暴》一书,该书描写在纳粹统治下,一个诺贝尔奖得主、著名医学教授、犹太人,仁慈、善良、思想自由的洛斯一家人不同的命运;她译介亨利·瓦兹沃斯·朗费罗描写一个印第安民族英雄一生英勇与勤学事迹的《哈依瓦撒之歌》,并称它是“美国第一首描写印第安人的史诗”;她称赞批判现实主义的杰出作家狄更斯同情穷苦人,歌颂小人物,憎恨统治者的作品有巨大的感染力和认识价值……正如她自己所说:“一国的文学就是一个民族的灵魂的表现;一个人的文章就是他个人的灵魂的表现。”这一切显示赵萝蕤先生是一位有追求的,思想深邃的,热爱生活的,关注国族命运的,贴近普通人的文学翻译家。

(本文由郭建荣 彭现平撰写)

赵萝蕤1932毕业照

晚年赵萝蕤

赵萝蕤、陈梦家夫妇

1932文学院前排右3赵萝蕤

书影1

书影2

书影3